Pourquoi la gauche doit changer son rapport au plaisir

Dans son nouvel essai, le philosophe Michaël Fœssel enjoint à la gauche de ne pas abandonner l’hédonisme aux réactionnaires. En articulant critique sociale des violences et valorisation des plaisirs subversifs, elle pourrait, selon lui, redevenir désirable.

Mathieu Dejean / Médiapart

5 mars 2022 à 18h19

En s’acharnant, depuis le début de la campagne présidentielle, à dénoncer le « wokisme » à l’université et dans les partis de gauche, la droite fait coup double. D’une part, elle installe l’idée que la gauche n’a plus pour projet que de réprimer certains plaisirs – manger de la viande, conduire vite, satisfaire des besoins artificiels.

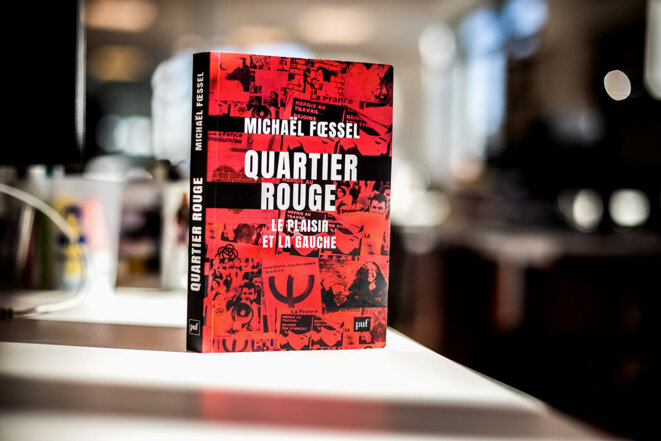

D’autre part, elle se place opportunément dans le camp de la volupté, en présentant « sa propre idéologie comme un rempart », observe le philosophe Michaël Fœssel dans son nouveau livre, Quartier rouge – Le plaisir et la gauche (PUF, 2022), un plaidoyer pour que la gauche prenne la question du plaisir au sérieux.

L’inversion politique est radicale. En 2007, Nicolas Sarkozy se présentait en « liquidateur » de Mai-68 et dénonçait les soutiens de Ségolène Royal, animés, selon lui, par le désir de « vivre sans contrainte et jouir sans entrave ». En 2011, François Fillon ironisait sur le programme socialiste, dans lequel tout n’était à ses yeux que « luxe, calme et volupté » (clin d’œil à un poème lascif de Baudelaire).

Et voilà qu’aujourd’hui ce même camp voudrait faire voler en éclats le « moralisme progressiste » – au point de saluer les déclarations d’amour du candidat communiste Fabien Roussel à la bonne chère.

Quand la sensualité devient le moteur de l’histoire

Tout se passe comme si le plaisir était subitement devenu « un thème prisé par une droite fatiguée d’être austère », remarque Michaël Fœssel. Dans un tel contexte, « il est devenu urgent de réfléchir (à nouveau) sur la dimension émancipatrice du plaisir », défend-il, et de le disputer à cette droite qui prétend l’accaparer.

Qu’on ne s’y méprenne pas : l’auteur ne défend pas une vision du plaisir déconnectée des enjeux politiques – crise écologique qui incite à la sobriété, mouvement #MeToo qui remet l’égalité au centre des conduites sexuelles...

Mais, en partisan d’une approche libertaire des mœurs, il croit en une volupté qui n’est ni l’apanage de la bourgeoisie ni le cheval de Troie du néolibéralisme. Tout est affaire de définition : « Le plaisir et le confort dans la jouissance sont deux choses différentes : c’est le goût pour le second, et non la recherche du premier, qui explique les reniements politiques. »

Le plaisir pourrait donc être la clé de voûte d’une gauche désirable – non pas en tant que programme en soi, mais « comme ressource subjective indispensable à la volonté de transformation ». La mémoire révolutionnaire est pleine d’exemples où la sensualité est en partie devenue le moteur de l’histoire.

La Commune de Paris n’est-elle pas décrite par Henri Lefebvre, dans La Proclamation de la Commune, comme « une immense, une grandiose fête » que le peuple de Paris « s’offrit à lui-même et offrit au monde » ? Le philosophe Dionys Mascolo n’a-t-il pas écrit, après les journées de Mai-68 (auxquelles il avait activement participé), sentir « plus qu’un désarroi, un véritable ennui, une blessure vive », comme on le lit dans un recueil de textes récemment paru, La Révolution par l’amitié (La Fabrique, 2022) ?

Même le Parti socialiste (PS) avait pour un temps remisé l’austérité au profit de l’allégresse, en choisissant pour symbole le poing et la rose – « le poing pour le combat, la rose pour le bonheur », commentait François Mitterrand au congrès d’Épinay, en 1971. Depuis, la rose a fané, et les souffrances ont remplacé les « jours heureux » dans l’espace des réflexions à gauche, dominé par l’éco-anxiété et l’ascèse.

Sans doute est-ce la raison pour laquelle le plaisir ne semble plus se manifester, politiquement, qu’en dehors des arènes partisanes et institutionnelles. Le mouvement autonome en est l’un des réceptacles : « La pratique du bonheur est subversive lorsqu’elle se collectivise », proclamait déjà la revue autonome italienne A/traverso dans les années 1970.

Le bonheur marginalisé au profit de l’ascèse

Le sociologue Romain Huët a documenté ce surgissement inattendu du plaisir en politique dans son enquête sur la dimension sensible des émeutes, Le Vertige de l’émeute (Puf, 2019). Pendant les manifestations contre la loi Travail et les « gilets jaunes », il observait ceci : « L’émeute est vécue comme une résurrection par le sujet sensible dont la fonction essentielle est de compenser l’habitude d’une vie dépourvue de sensations et de liberté d’agir. »

Si le plaisir est à ce point cantonné aux marges à gauche, c’est que le tragique de l’histoire est passé par là, explique Michaël Fœssel. Depuis la chute du mur de Berlin, la gauche partisane est profondément travaillée par un double sentiment de culpabilité vis-à-vis de son propre aveuglement idéologique, et de mélancolie vis-à-vis de l’accumulation de ses défaites.

Le philosophe Enzo Traverso a défendu, dans Mélancolie de gauche – La force d’une tradition cachée (XIXe-XXIe siècle) (La Découverte, 2016), l’idée que cette mémoire douloureuse pouvait être une force, à condition d’être la « doublure dialectique » des utopies et des révolutions, des luttes et des espoirs.

Michaël Fœssel ne s’inscrit pas en faux contre cette idée, mais il met en lumière un angle mort. Jugeant que « la mélancolie ne peut être le seul affect de la critique », il somme la gauche de repolitiser le plaisir.

La critique de gauche s’est convertie tendanciellement en une autocritique des manières de dire, de faire et de vivre.

Certes, l’époque place les militantes et militants voluptueux dans une situation périlleuse. Si l’ascétisme est devenu aussi fort, c’est que « les appels à la sobriété consonnent avec un monde où, en raison de la crise écologique, la modération est présentée comme un impératif de survie ».

L’effet pervers de ce « tournant moral », qui prend forme notamment dans une déontologie des discours, est d’avoir fait perdre de vue l’ambition des luttes collectives à la gauche : « La critique de gauche s’est convertie tendanciellement en une autocritique des manières de dire, de faire et de vivre », note le philosophe.

Pis encore : sans nier en bloc l’intérêt de cette autodiscipline sur le fond, il rappelle qu’elle peut se muer en attitudes culpabilisantes. C’est d’autant plus regrettable lorsque ces attitudes participent à la stigmatisation de certains plaisirs des classes populaires – l’épisode des gilets jaunes l’a prouvé, répudiés par une partie de la « gauche brahmane » (comme l’économiste Thomas Piketty appelle cette gauche électorale qui obtient désormais ses meilleurs scores parmi les plus instruit·es).

Voilà pourquoi Michaël Fœssel s’inquiète de cette tendance : en désertant le champ des plaisirs, la gauche électorale se condamne à l’impuissance politique. « Au nom de quel horizon positif s’engager s’il n’y a rien, dans l’expérience sensible, qui atteste qu’une autre organisation sociale est réellement possible ? », demande-t-il.

Il serait donc bon que la gauche renoue avec sa tradition sensuelle, même dans cette époque obscure. Toujours minoritaire, celle-ci n’en demeure pas moins une réalité historique, de Charles Fourier à Daniel Guérin, en passant par Claire Démar et Alexandra Kollontaï, comme l’a montré l’historien Thomas Bouchet dans Les Fruits défendus – Socialismes et sensualité du XIXe siècle à nos jours (Stock, 2014).

« En ne s’aventurant pas sur le terrain de la question sensuelle, peut-être les socialistes d’aujourd’hui [au sens large, au-delà du parti qui porte ce nom – ndlr] accentuent-ils ce piteux retrait de la scène de la pensée politique et sociale qui caractérise leur histoire récente », concluait déjà Thomas Bouchet. Entre-temps – est-ce lié ? –, ce retrait pourrait bien être aussi devenu électoral.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire